交流互鉴|赓续华裳映古韵——北京服装学院民族服饰博物馆与唐山学院时尚设计系成功开展系列活动 |

|

民族服饰博物馆 2024-11-27 13:00

|

|

《左传》有云:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”中华传统服饰文化作为中华文明的重要组成部分,不仅涵盖穿用之物,更彰显礼仪之制,蕴含了历经千年积淀而来的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范、文化精神和胸怀。

衣冠华夏,铸就文明根脉,一器一纹,映照时代风貌。中华服饰作为多民族汇聚的文化符号,以“形”承载历史,以“制”传递精神,不仅是静态的古老文物,更是动态的文化根邸。在当代,传承是中华服饰之美得以延续的基石,而创新则是其焕发新生的动力。本着“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”的文化政策导向,将中华服饰从历史古韵凝练出现代美学、转化为设计之源,探索中华服饰文化在新时代、新体系、新语境下的的文化表达,北京服装学院民族服饰博物馆与唐山学院时尚设计系展开了双向交流互动,以中华服饰为媒介,学术研究为纽带,为中华服饰文化的承与创贡献了力量。

来访参观 唐山学院走进北京服装学院调研

师生合影

2024 年 10 月 22 日,唐山学院时尚设计系21级服装与服饰设计专业部分学生在朱玲敏、石又祎两位教师带领下,至北京服装学院进行专业调研和学习交流。北京服装学院的专家通过专题讲座与民族服饰博物馆讲解,从理论到实践,为唐山学院师生展现了中华服饰文化的深厚内涵与设计价值。

专业讲座 北京服装学院民族服饰博物馆副研究员高丹丹老师围绕自身研究课题,将实物、文献、图像相结合,为来访师生作了题为《纺织考古视角下的明代命妇服饰研究——以明代宁靖王夫人墓出土服饰为例》的高水平学术讲座。以吴氏墓出土礼服为例,着重从服装形制、纹饰章制、着装规制等方面,并结合墓主身份等级,展现了明代命妇服饰的艺术特征,探讨了明代宗藩命妇服饰中“制”与“礼”的关系。通过本次分享使在座师生都深刻认识到服饰作为物质载体,不仅是身体的外饰,更是社会等级的标识,蕴含着礼仪制度与文化认同。同时作为研究范例,也为学生也提供了面对服饰实物,如何进行研究的实用方法与技巧。与会者受益匪浅,对服饰文化及研究方法有了更深入的认识和理解。

讲座现场

博物馆参观

随后,师生一行人参观了民族服饰博物馆,近距离接触了汉族和少数民族珍贵的传统服饰实物,每一件展品都讲述着一段关于历史、地域与文化的故事。刘育红老师从民族服装的形制、纹样、面料、织染技术、制作工艺等方面深入浅出地为同学们做了细致地讲解,使同学们对中国各民族服饰的装饰美学、造型风格、工艺特点、设计精髓与文化寓意有了更深入的了解,同时也为学生们如何挖掘服饰中蕴含的历史价值、审美价值、文化价值并融入自身设计提出了思考与实践路径。

讲解现场

交流共研 北京服装学院走进唐山学院交流

为构建对中华民族服饰文化谱系的整体认知,揭示中华民族服饰文化中所蕴含的文化自信,启发中华民族服饰文化传承与发展的现实路径,更好促进服装与服饰设计专业教学与专业发展的紧密对接。11月1日,唐山学院举办了“传统服饰文化研究”学术研讨会,北京服装学院民族服饰博物馆部分师生应邀参会。 首先唐山学院时尚设计系李国生主任、白凌书记对贺阳教授及民族服饰博物馆师生一行人的到来表示热烈欢迎。

李国生主任、白凌书记与贺阳教授亲切交流

随后学术研讨会分为两部分进行,第一部分是主题讲座,第二部分是专题研讨。 主题讲座

唐山学院时尚设计系李国生主任致嘉宾介绍,并表达了对本次讲座的重视与期待。

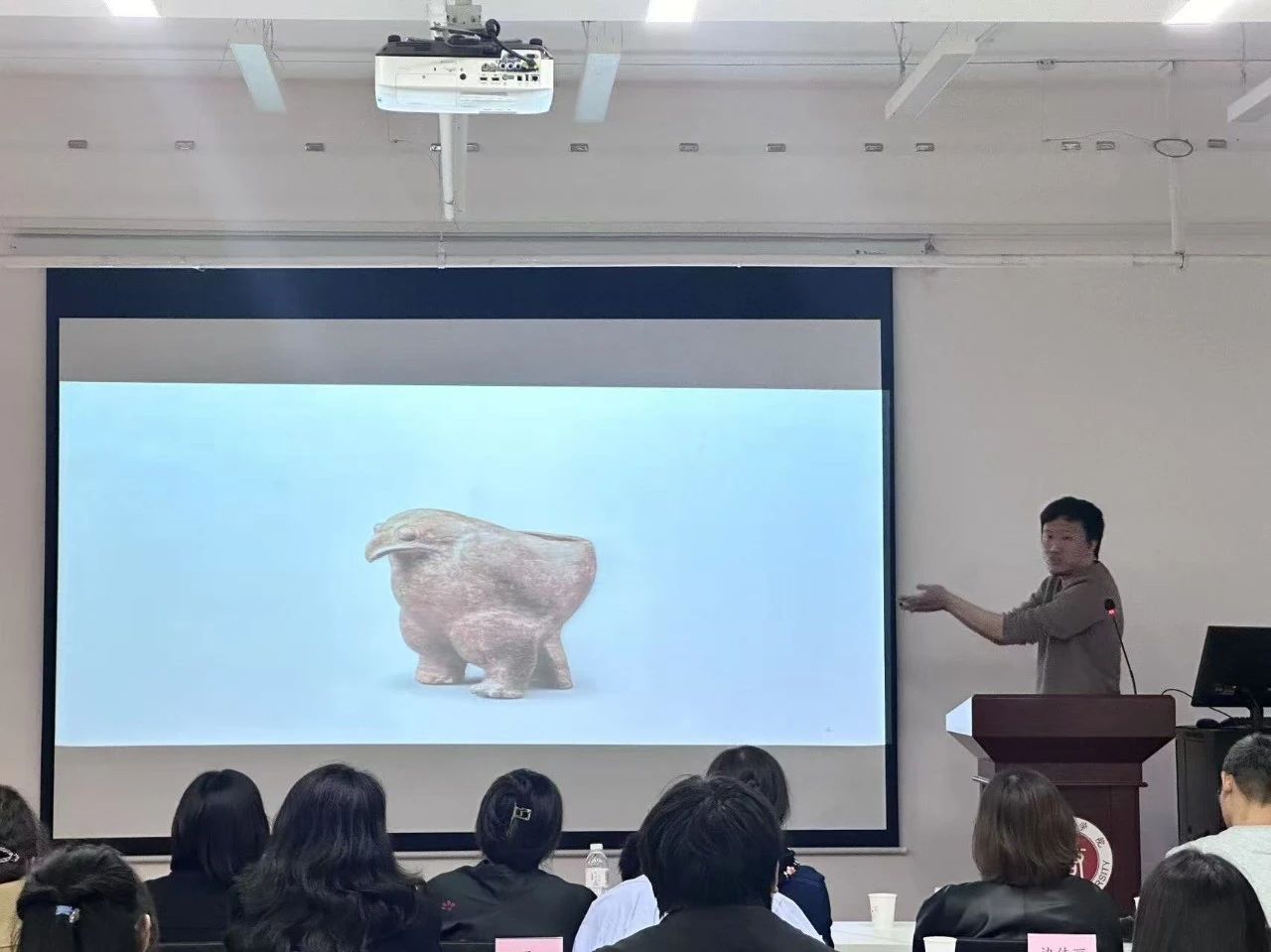

李国生主任致辞 贺阳教授围绕《一方布——中国传统服装结构的极简设计研究》的题目展开本次讲座,以多年深入田野考察的经验成果为基础,并展示大量收藏实物,积极邀请场内师生穿着互动,让大家深刻认识到了中国传统制衣过程中始终贯彻的“节用”和“惜物”思想,亲身体悟到了中国传统制衣方法下服饰的灵活性、标识性以及涵盖的女性智慧。从传统服饰造物思想与方法出发,研究当代中国服饰创新设计的方法,为现代服装设计如何展现中国传统文化内涵,更好地传承中国服饰文化提供了思路。讲座现场同学们认真聆听,积极参与互动,反响极佳,表现出了对传统服饰造物设计的浓厚兴趣与热情。

讲座现场

专题研讨

北京服装学院民族服饰博物馆师生通过不同主题类型,由古至今,围绕中华服饰文化的研究与传承,结合具体案例,以多学科、跨学科视角,从传统服饰的结构工艺、纹样内涵、历史流变、设计美学等不同领域探讨了传统服饰文化在现代语境中的传承与创新。

民族服饰博物馆刘育红老师发表了以《天衣无缝–解读民国旗袍结构的变迁》为主题的演讲,以民国旗袍结构的变迁为视角,从服装结构的本质特征出发,基于旗袍的剪裁方式,分析了影响旗袍风格气质的决定性因素。化,让我们了解到旗袍内核从中式传统造物到西方制衣理念的转变进程。

英国皇家艺术学院的杭大川硕士发表了以《随方制象——西南地区民族服饰上的十字见方纹样设计》为主题的演讲,介绍了西南地区民族服饰上的许多纹样组合方正,以模件化的方式排列,并围绕着特定角度(45 度与90 度) 进行变化的规律。得出见方纹样与古时人们立杆测影得出的方位投影十分相似,以视觉化呈现向后人传达古老的时空观,如今虽已不能肯定地发掘其背后的深意,人们却仍可以从这些布片中构想出制衣者是如何理解空间,以及如何对复合纹样与正负形进行处理的。

边佳丽硕士发表了以《汉晋至隋唐时期间裙研究》为主题的演讲,通过图像与实物对比,详实细致地分析了汉晋至隋唐时期间裙的演变,总结出间裙的发展流行应是多民族文化交流融合与文化审美随时代发展的结果,而隋唐时期间裙的发展和兴盛正是社会生产力复苏和纺织染缬工艺进步的表现。间裙在唐后期逐渐淡出人们的视野,但这种样式仍对后世的服饰演变有所影响。

硕士生王晨阳发表了以《簇四环兽团窠纹样的艺术特征与形式流变》为主题的演讲,通过中国古代传统装饰纹样之一的团窠纹中罕见的以环兽窠环类型为切入点,介绍了团窠纹样的艺术特点并基于其图案构成上独特的艺术风格和象征寓意,阐释环兽团窠的装饰美学、文化内涵和形式流变,借此可以窥见丝绸之路畅通后中原织锦受中亚、西亚等外来文化元素影响并本土化的过程。

硕士生赵欣雨发表了以《金代齐国王墓出土服饰结构及形象复原》为主题的演讲,以齐国王墓出土实物为蓝本,对金代齐国王墓出土服饰结构开展研究,以形象复原为主、工艺复原为辅的原则进行考证与复原实践,发现服饰整体风格受中原地区影响,但仍保留北方游牧民族御寒便捷的实用特点,同时存在通过平面剪裁营造立体结构的特征。对其款式造型进行深入研究,是对中国传统服饰文化的寻根溯源,保护与传承传统服饰制作工艺与文化内涵。

周成飞博士发表了以《跨文化视野下元代女子大袖袍的形与制》为主题的演讲,以民族服饰博物馆馆藏实物为例,对元代女子大袖袍的材料、形制,以及民族融合问题进行了详细而深入地阐述。研究表明,蒙元时期蒙古贵族女子所著大袖袍在吸收外来服饰文化元素的同时,更多地保留了蒙古族自身的传统文化,其形制凸显出民族服饰的历史价值,丰富了中华服饰文明的文化内涵。

参会领导及嘉宾合影 传统之价值,不仅在于对中华文化根脉的保护传承,还在于为今日之创造缔造根基,此次北京服装学院与唐山学院展开的双向学术交流互动,以学术讲座、博物馆参观与专题研讨会等形式,搭建了具有深度和广度的跨校联动对话平台。不仅深化了两校在服饰文化研究和与教育创新实践中的合作,也为传统服饰文化在现代社会中的活化提供了有益探索。系列精彩活动让两校师生获益良多,更亲身体悟到了中华服饰文化既是一个需要被保护传承的物质文化遗产,更是一个可以不断吸收创造的当代设计灵泉。 |